○五領川公共下水道事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年12月27日

規則第9号

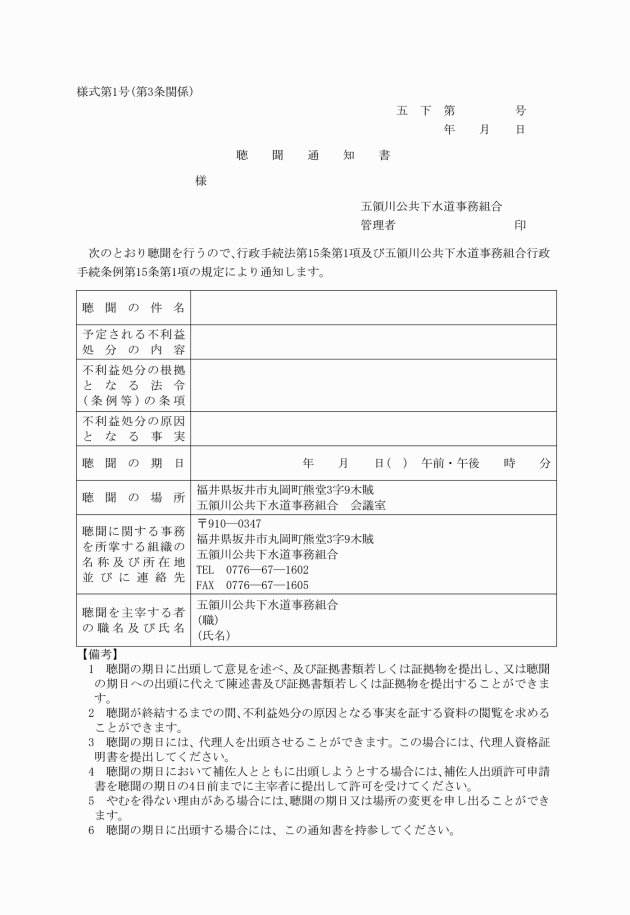

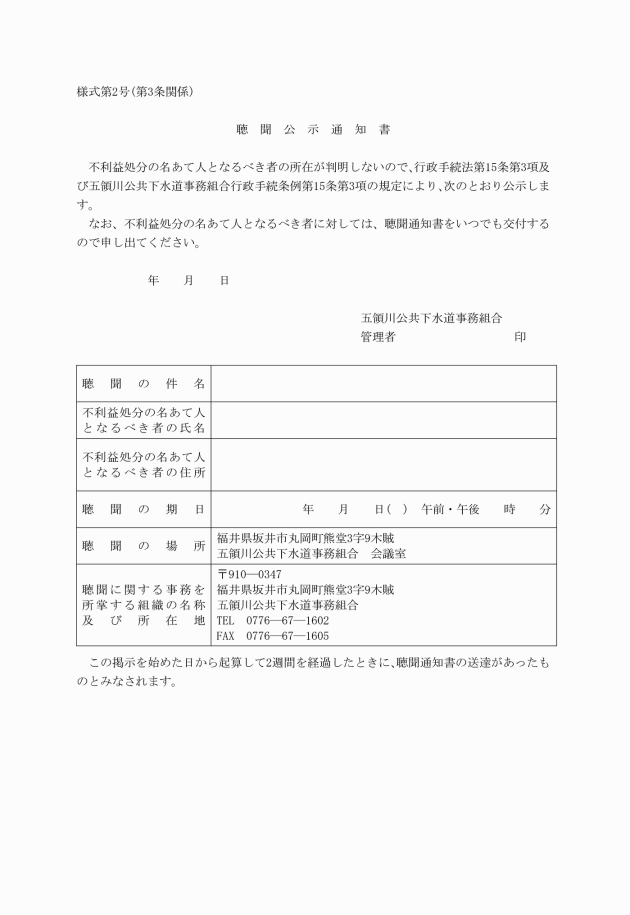

(総則)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び五領川公共下水道事務組合行政手続条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき管理者及びその権限に属する事務を委任された者(以下「組合の執行者」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令及び他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

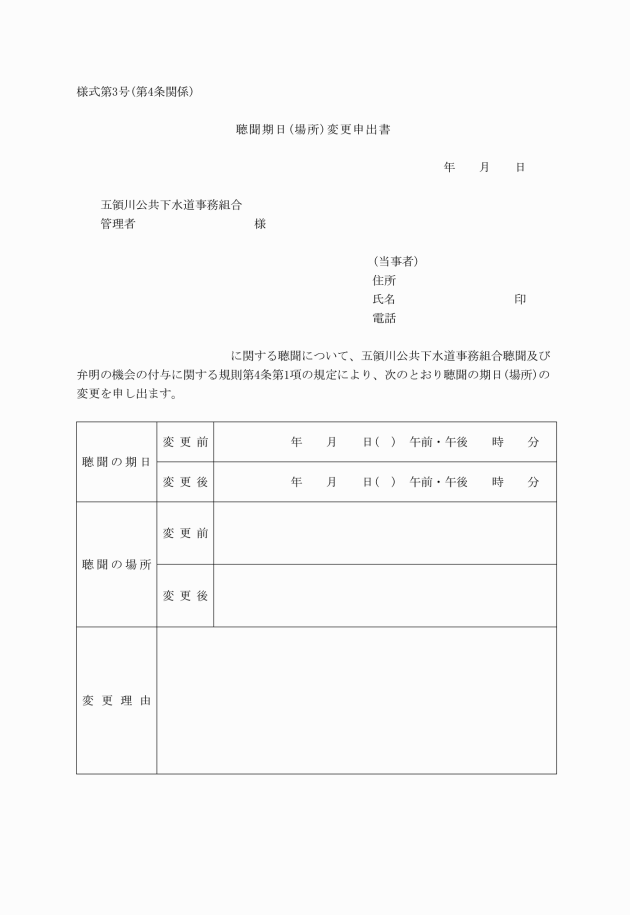

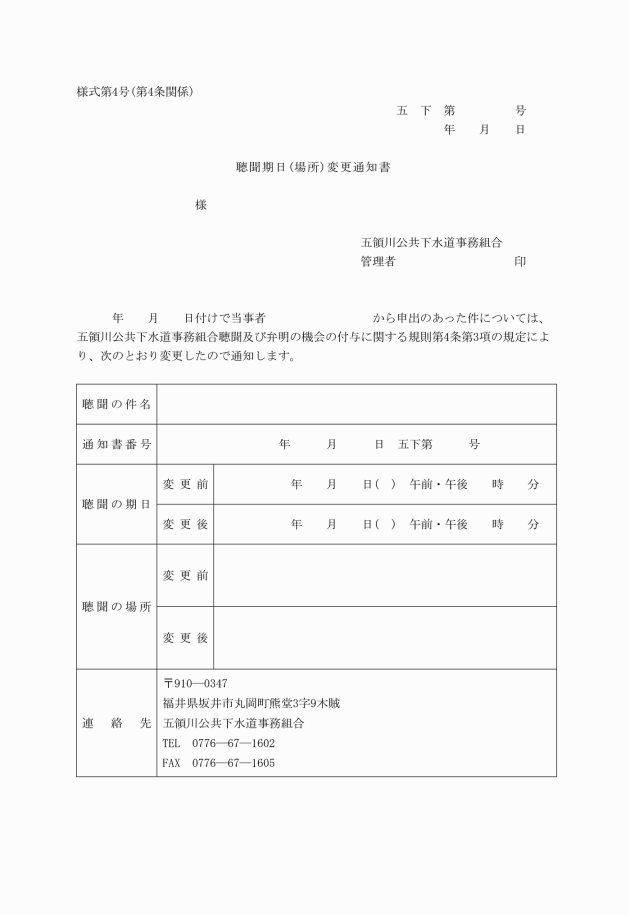

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、管理者に対し、聴聞の期日及び場所の変更を申し出ることができる。

3 管理者は、第1項の申出により、又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。

(代理人の数の制限)

第6条 主宰者は、聴聞の期日における当事者又は参加人の意見陳述を妨げないと認めるときは、聴聞の期日に出頭する代理人の数を制限することができる。

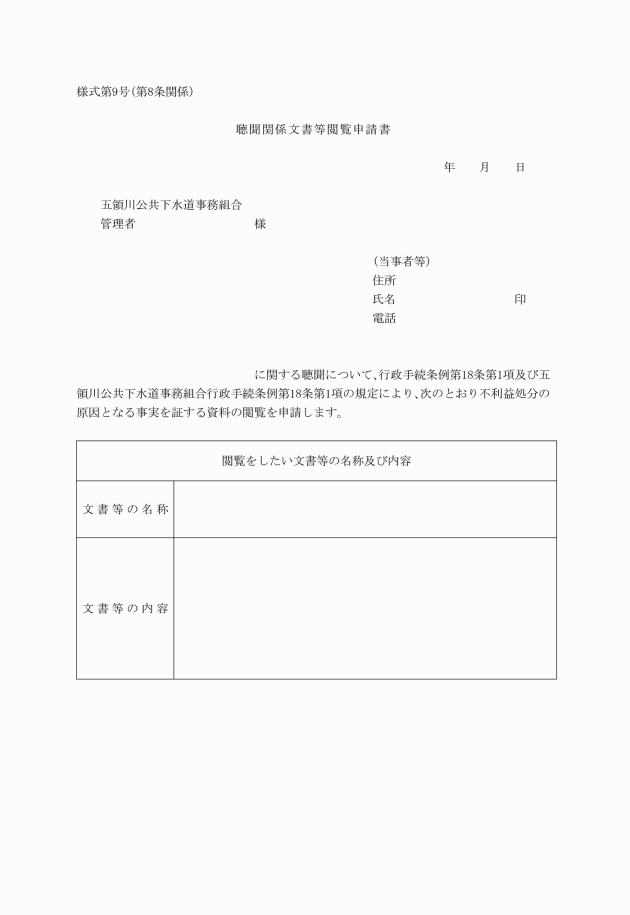

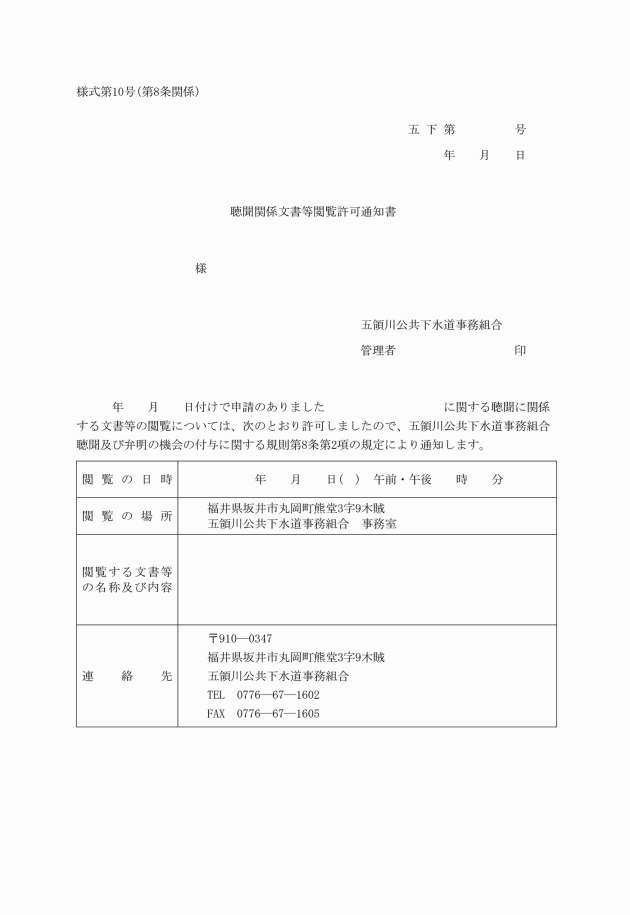

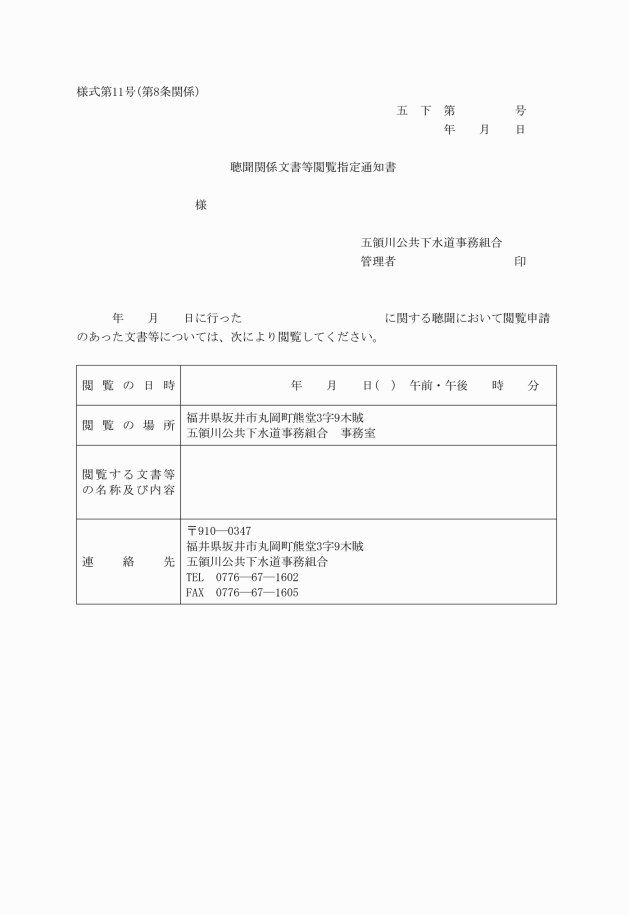

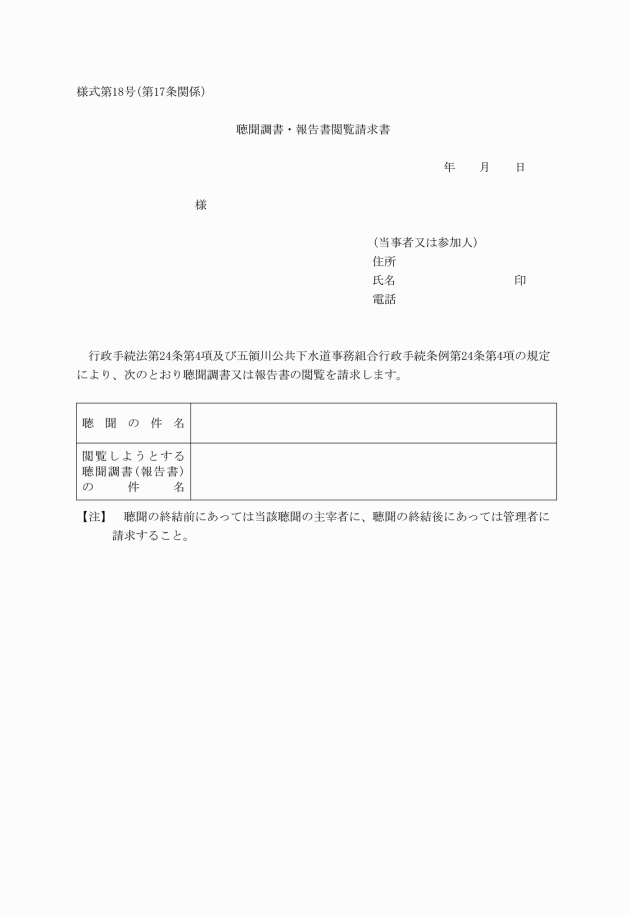

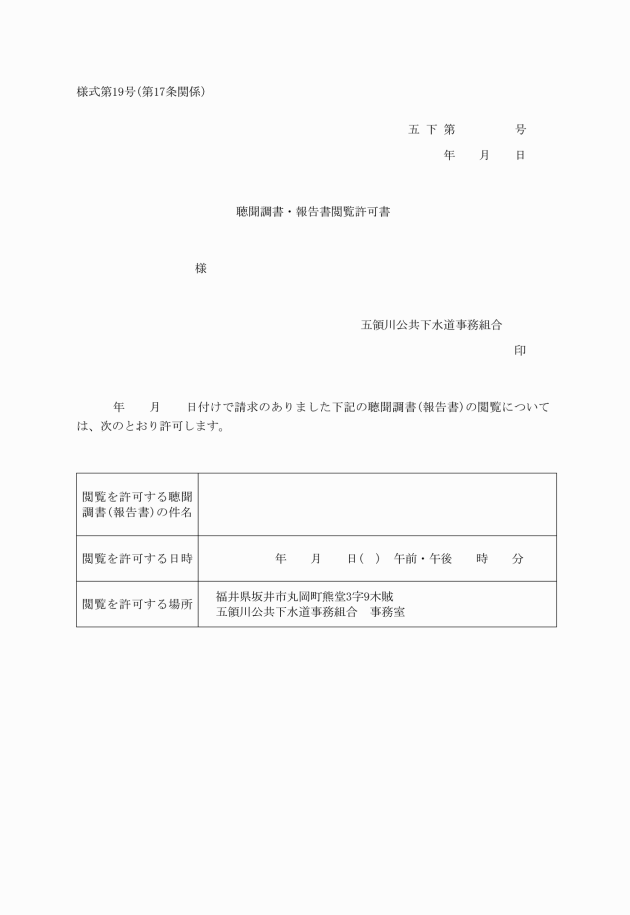

3 管理者は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の請求があった場合で、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、聴聞関係文書等閲覧指定通知書(様式第11号)により、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に閲覧させるものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

2 前項の指名は、五領川公共下水道事務組合の職員であって聴聞を主催するについて必要な知識及び経験を有すると認められるもののうちから行うものとする。

3 管理者は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

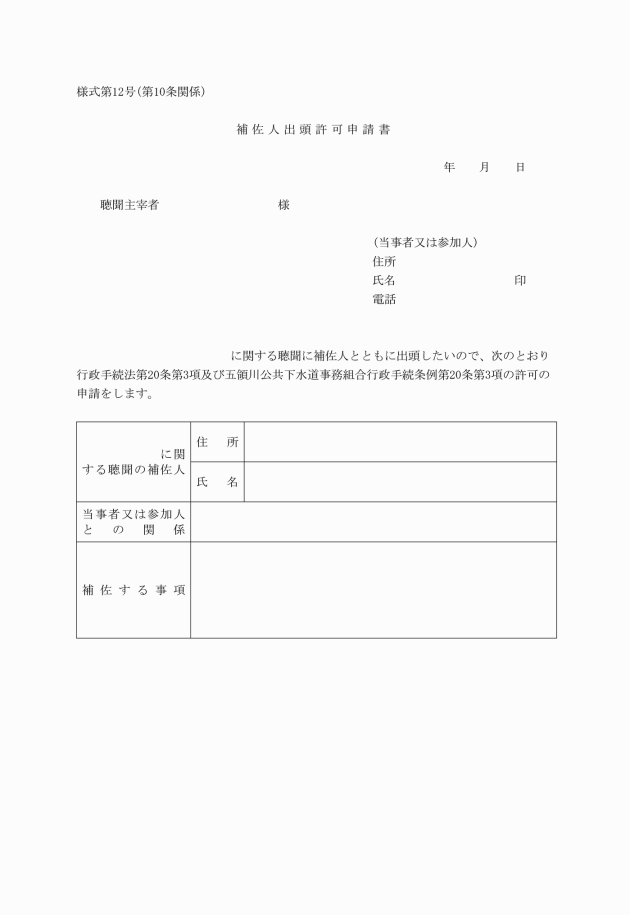

3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(参考人)

第11条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 管理者は、当事者が聴聞の期日における審理の公開を求めている場合、又は当該事案についての社会的関心が高い場合で、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により公開を相当と認めたときは、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するとともに、その旨及び次に掲げる事項を掲示するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(3) 聴聞の期日及び場所

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他審理の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、傍聴人の入場を制限し、又は聴聞の審理を妨害し、若しくはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

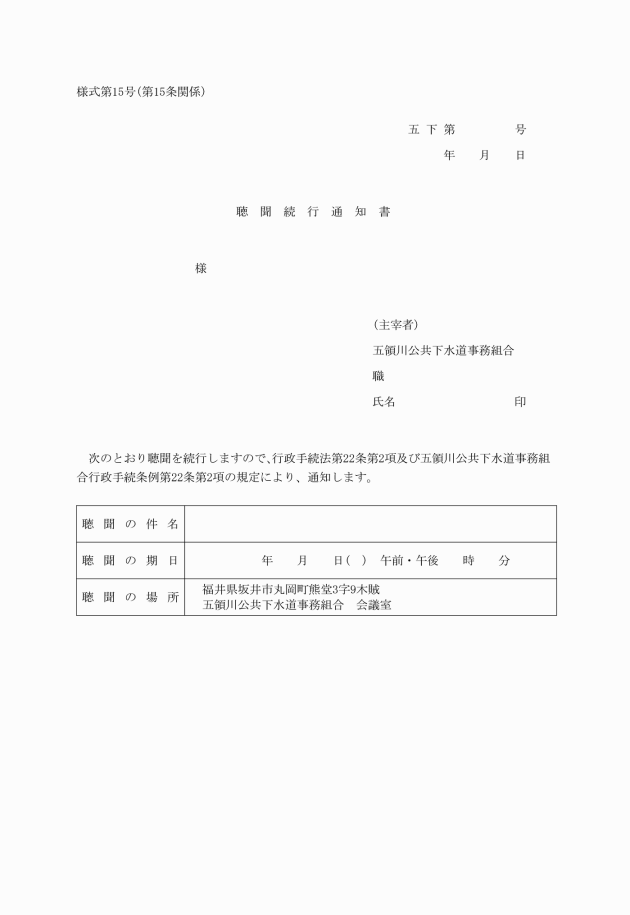

(聴聞の続行の通知)

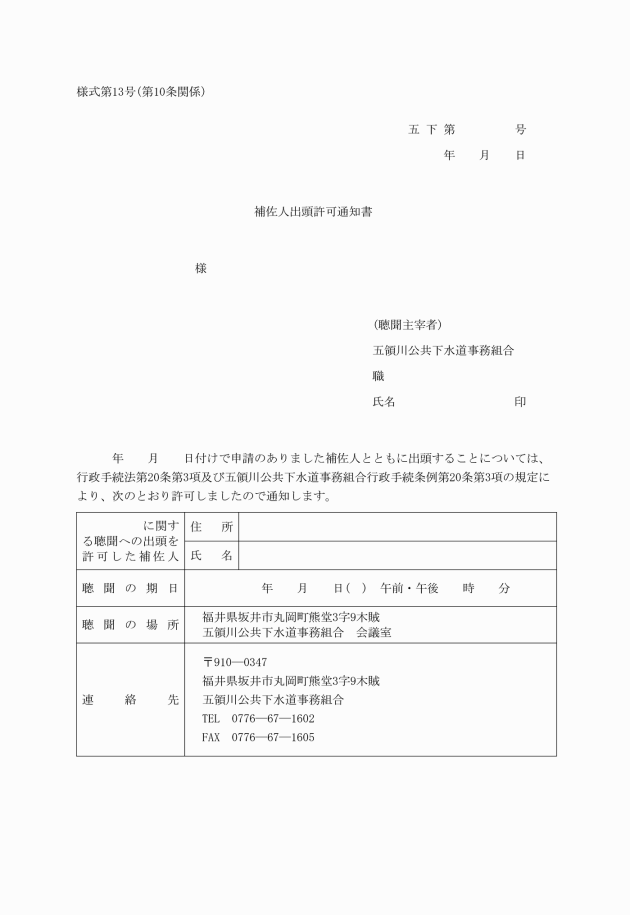

第15条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第15号)により行うものとする。

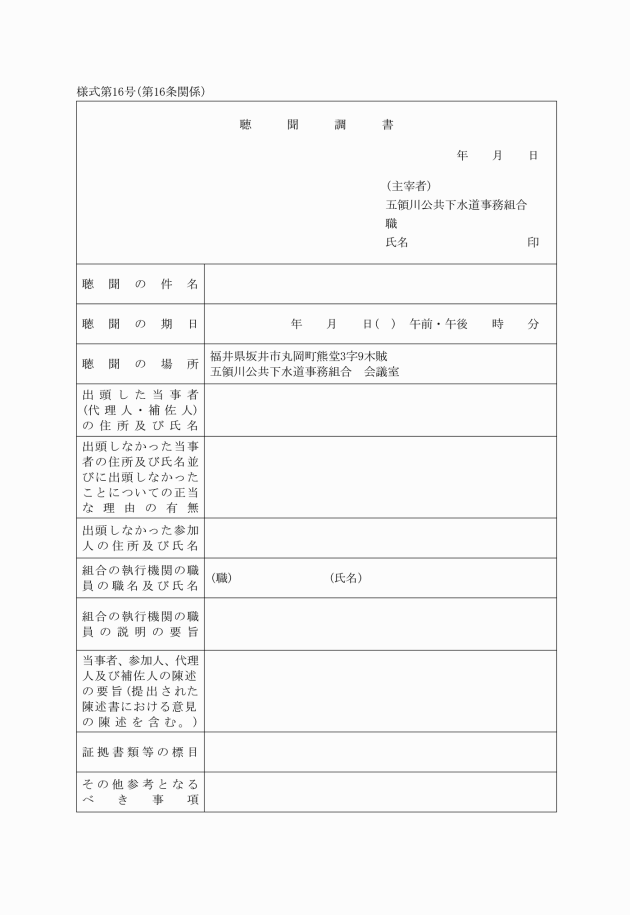

2 主宰者は、前項の調書に書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

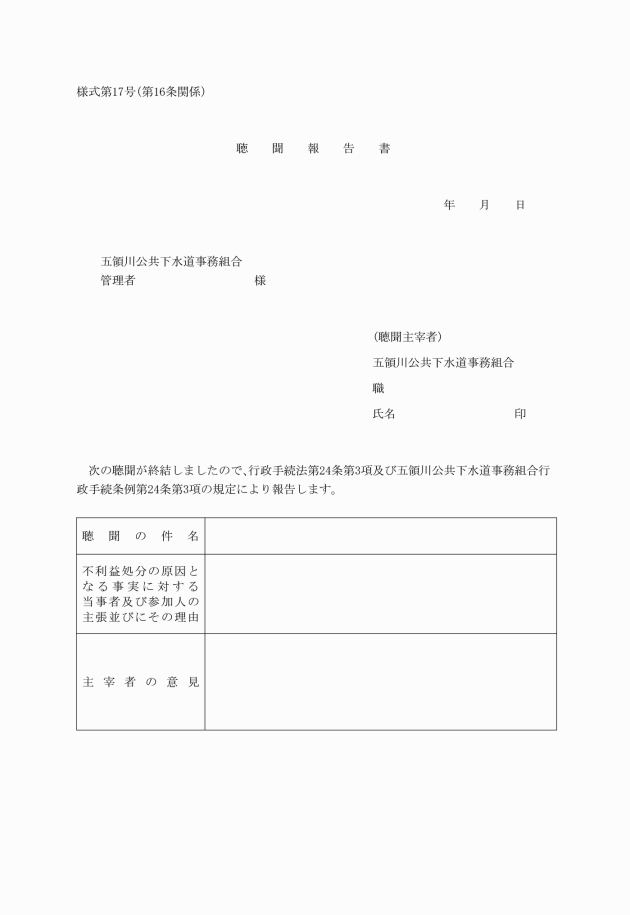

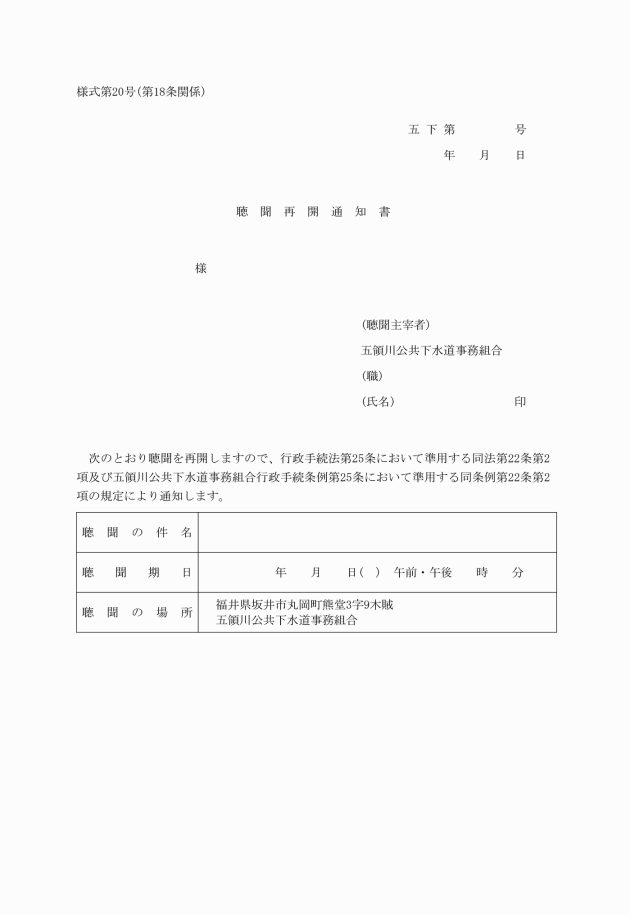

(聴聞の再開の通知)

第18条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第20号)により行うものとする。

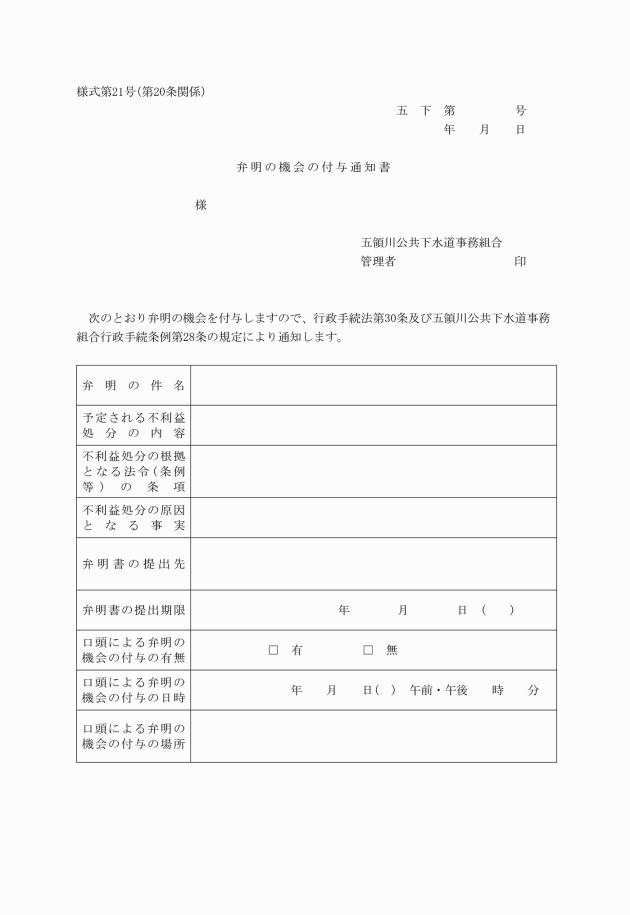

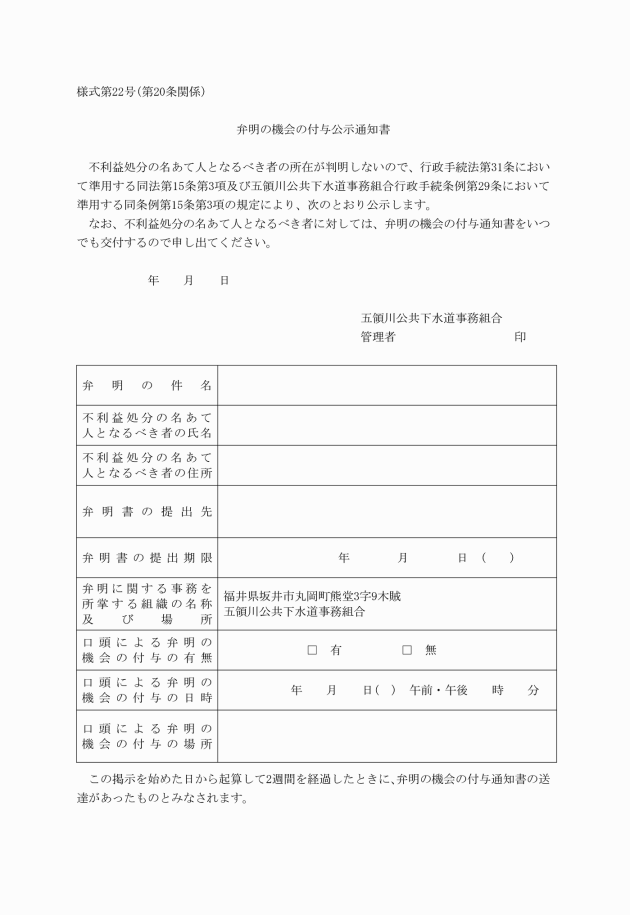

(弁明書の提出)

第19条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行うものとする。

(弁明書の提出期限等の変更)

第21条 法第30条又は条例第28条の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を管理者に申し出ることができる。

2 管理者は、前項の申し出により、又は職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかにその旨を弁明当事者に通知するものとする。

(口頭による弁明の聴取)

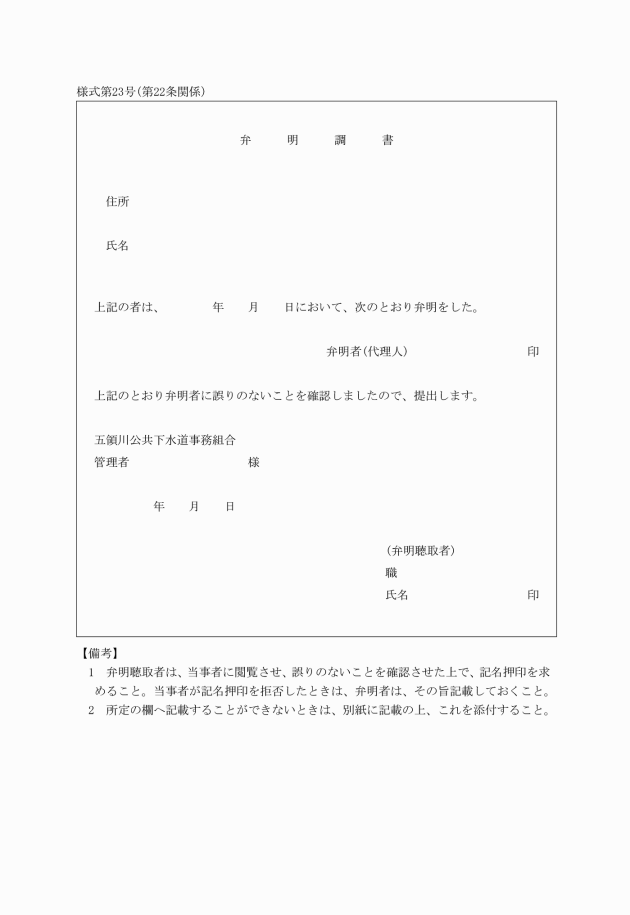

第22条 管理者は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、五領川公共下水道事務組合の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。

2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明当事者に説明しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、弁明調書(様式第23号)を作成し、これを弁明当事者に確認した上、弁明当事者に記名押印を求めなければならない。この場合において、弁明当事者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者はその旨を記載しておかなければならない。

(弁明書が提出されない場合等の措置)

第23条 管理者は、弁明当事者が弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。