○五領川公共下水道事務組合職員倫理規程

昭和58年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の職員について、職務執行の公正さに対する住民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保するため、利害関係者との接触に関し遵守すべき事項等を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は五領川公共下水道事務組合行政手続条例(平成17年条例第3号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査(法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は五領川公共下水道事務組合行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(五領川公共下水道事務組合行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 組合の支出の原因となる地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

3 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

4 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、住民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、利害関係者との接触については、住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、公正な職務の執行を損ない、又は公正な行政の運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

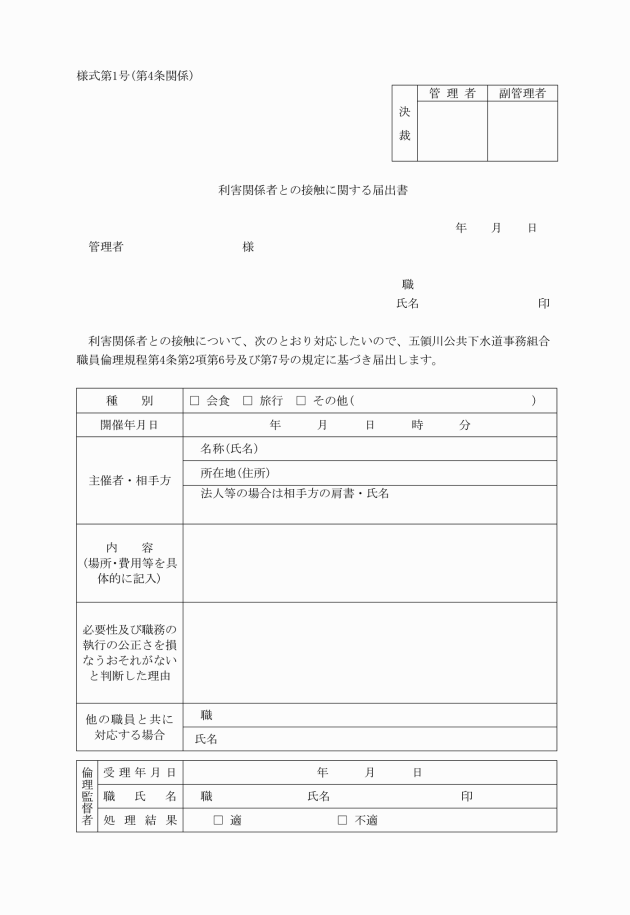

(利害関係者との接触に関する規制)

第4条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為(家族関係、個人的な友人関係その他私的な関係に基づく行為であって職務に関係しないものを除く。)をしてはならない。

(1) 会食をすること。

(2) 遊技、旅行又はゴルフ等のスポーツをすること。

(3) 中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(4) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬又は謝礼を受けること。

(5) 金銭(香典(社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)、祝儀、餞別、見舞い等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の譲渡又は貸与を受けること。

(9) 未公開株式を譲り受けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との間で次に掲げる行為を行うことができる。

(2) 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席するパーティーその他これに類するものにおいて、記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、茶菓の提供を受けること。

(5) 職務として出席した各種団体等の会合において、社会通念上許容される範囲内の会食をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務の執行の公正さを損なうおそれがないと当該職員が判断した行為であって、事前に倫理監督者を通して、管理者に対して届出書を提出し、了承を得たものを行うこと。

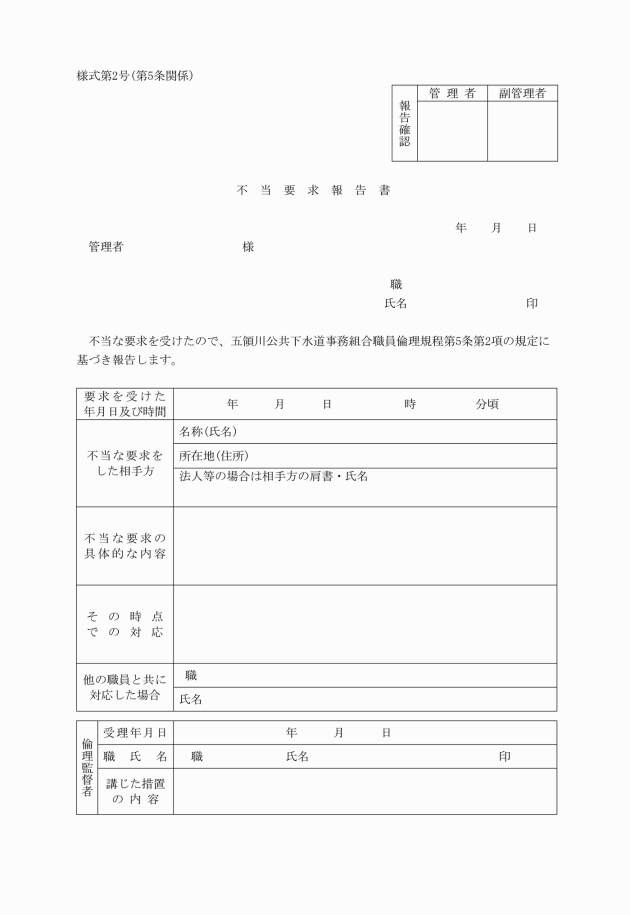

(利害関係者の不正な要求に対する措置)

第5条 職員は、職務の執行に当たり、関係する法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める要求に応じてはならない。

3 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が前条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、倫理監督者に相談しなければならない。

(官公庁等との接触)

第6条 職員は、国、他の地方公共団体、特殊法人その他の政府関係機関の職員と接触する場合においては、住民の疑惑又は不信を招く行為を行ってはならない。

(倫理監督者の設置)

第7条 この規程の遵守及び服務規律の確保を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

(倫理監督者の任務)

第8条 倫理監督者は、自らが率先して服務規律の確保を図るとともに、その職務の重要性を自覚し、職員の公正な服務の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 倫理監督者は、職員から第5条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、倫理委員会へ報告しなければならない。

(倫理委員会の設置等)

第9条 この規程の遵守及び服務規律の確保に関し必要な事項について審議するため、倫理委員会を設置する。

2 倫理委員会は、管理者、副管理者及び事務局長をもって組織する。

3 倫理委員会の会議は、必要に応じ管理者が招集し、会議を主宰する。

4 管理者は、倫理委員会の会議における事案を審議するため必要に応じ、顧問弁護士、住民代表者等を指名して、委員として置くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(倫理委員会の任務)

第10条 倫理委員会は、第8条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに事実関係の調査を行うとともに、その対応等について審議の上、当該報告をした倫理監督者に対して、適法かつ公正な職務の執行を図るために必要な措置をとることを指示するものとする。

2 倫理委員会は、前項の倫理監督者がする措置だけでは、適法かつ公正な職務の遂行を図ることができないと判断した場合は、必要な対策を講ずるものとする。

3 倫理委員会は、第8条第3項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該職員の違反行為の関係者等に対して事実関係の調査を行うとともに、その処分等について審議するものとする。

4 倫理委員会は、前各項に規定するもののほか、次に掲げる事項を審議し、及び調査するものとする。

(1) この規程の遵守に関すること。

(2) 職員の倫理の保持及び確保に関すること。

(3) 本組合に関係する事業者等への指導及び啓発に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、職員の服務規律等の確保に関すること。

(違反行為に対する処分等)

第11条 管理者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。