○五領川公共下水道事務組合建設工事共同企業体実施要綱

平成17年12月27日

告示第24号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第4条~第14条)

第3章 経常建設共同企業体(第15条~第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、五領川公共下水道事務組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)における共同企業体の適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体運用の基本方針)

第2条 共同企業体の運用に当たっては、その効果的な活用に資するため、次の各号に掲げる基本方針に沿った運用を確保するものとする。

(1) 工事の発注に当たっては単体企業への発注を原則とし、共同企業体の活用は単体企業による施工に比べてより効果的な施工が確保できると認められるような工事についてのみ行うものとする。

(2) 共同企業体を活用する場合にあっても、等級別発注制度の合理的運用が損なわれないように配慮するものとする。

(3) 活用目的の全ての構成員が技術者を適正に配置することにより、共同施工体制の維持及び円滑な運営が確保され、共同企業体の活用目的が達成されるよう努めるものとする。

(共同企業体の方式)

第3条 共同企業体の方式は、特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体とする。

2 特定建設工事共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事の施行に際し、技術力を結集することにより工事の安定的施行を確保するため、共同企業体による施行が必要と認められる場合に工事ごとに結成する。

3 経常建設共同企業体は、優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工能力の強化を図るため年間を通じて共同施工することを目的に結成する。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第4条 特定建設工事共同企業体(以下この章において「企業体」という。)を指名して競争入札に付することができる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として次の各号のいずれかに該当し、管理者が指定した工事とする。

(1) 土木一式工事にあっては、概ね50,000,000円以上の工事とする。

(2) 建築、機械、電気一式工事にあっては、概ね100,000,000円以上の工事とする。

(3) その他の工事にあっては、その都度協議によるものとする。

(構成員の資格)

第5条 企業体の構成員は、次の各号に掲げる用件を満たしていなければならない。

(1) 当該工事に対応する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する建設業許可を有しての営業年数が3年以上であること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する業種について、法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

(4) 当該工事に対応する業種につき五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)第8条又は第38条に規定する資格審査登録名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていること。

(構成員の数)

第6条 企業体の構成員は2者又は3者で、対象工事毎に管理者が定めるものとする。

(構成員の予備指名)

第7条 管理者は第4条の規定により対象工事を指定したときは、当該工事の競争入札に参加させようとする企業体の数(以下「企業体数」という。)を定めなければならない。この場合、企業体数は10組を目途とする。

(1) 当該工事を対象工事に指定した趣旨に適合するよう留意しながら優良な建設業者を選考するよう努める。

(2) 予備指名をする建設業者(以下「予備指名業者」という。)を各群に区分する。

3 前項の規定により予備指名したときは、管理者は特定建設工事共同企業体構成員予備指名通知(以下「予備指名通知書」という。)により予備指名業者に通知する。

(1) 構成員の数は第6条で定めた数とする。

(2) 予備指名業者は相互に協議してそれぞれ企業体を自主結成すること。

(3) 予備指名業者は2以上の企業体の構成員とならないこと。

(4) 構成員の最小出資比率は、構成員が2者のときは30パーセント以上、3者のときは20パーセント以上であること。

(5) 企業体の代表者は構成員の中で最も大きな施工能力を有するものであり、出資比率は最大であること。

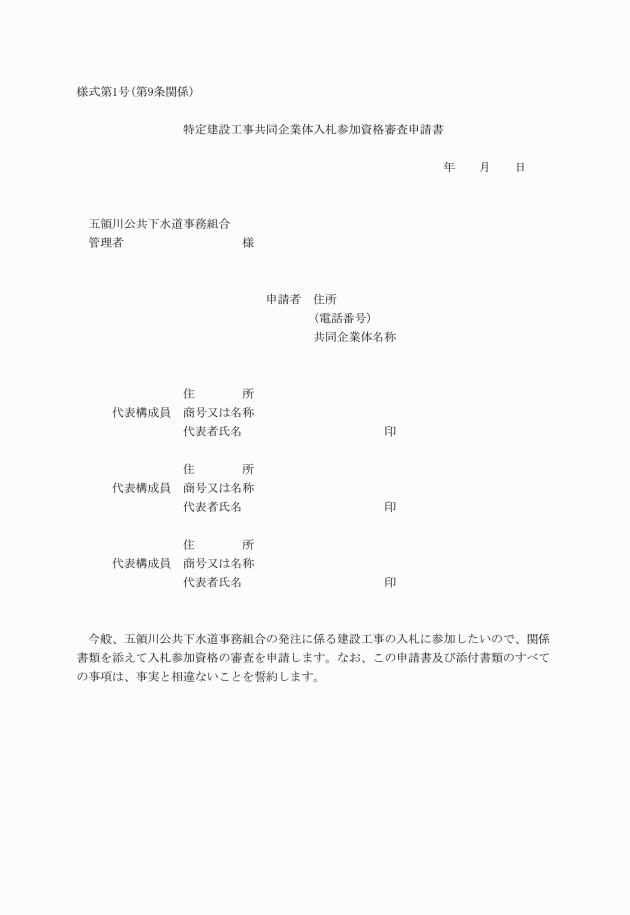

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)

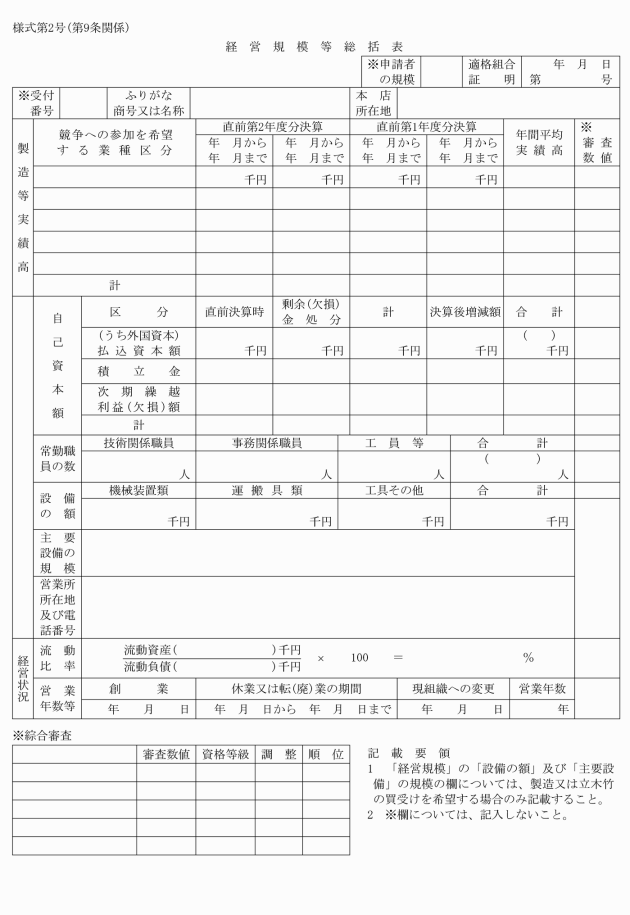

(2) 経営規模等総括表(様式第2号)

(3) 構成員全員の直近の経営事項審査結果通知書の写し

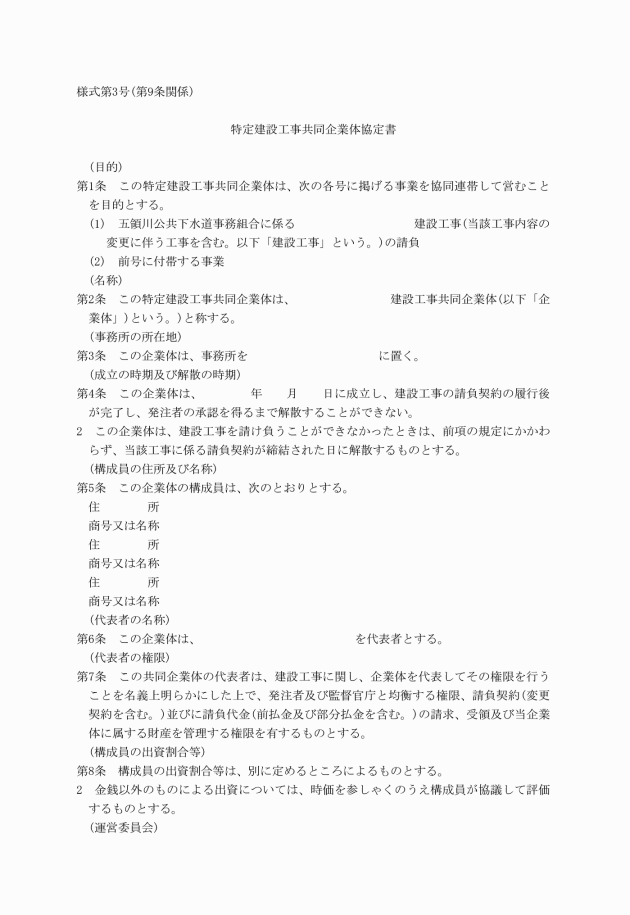

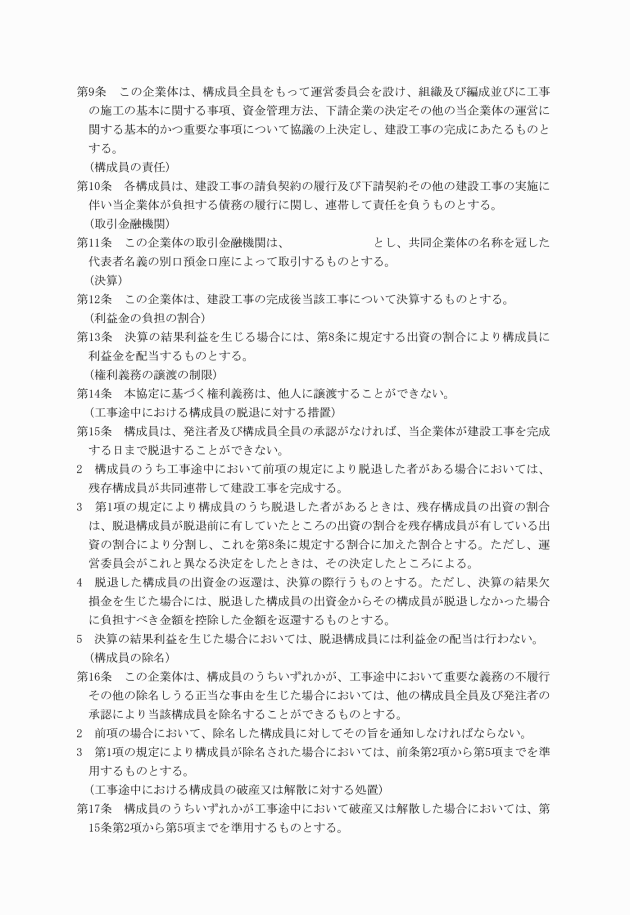

(4) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)

(格付け)

第10条 管理者は、前条の規定により申請を受理したときは、資格者名簿に登載するものとする。

(本指名)

第11条 管理者は、前条の規定により資格者名簿に登載された企業体の中から、当該企業体への指名をすることができる。

(企業体の有効期間)

第12条 企業体の有効期間は、当該工事の入札の結果、落札した企業体については当該工事が完了した企業体の精算が終了するまでとし、その他の企業体については請負契約を締結した日までとする。

(変更の届出)

第13条 企業体は第9条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(企業体に対する通知等)

第14条 企業体に対する各種通知、請負代金の支払い等の行為については全ての企業体の代表者に対して行うものとし、代表者に対して通知等を行った場合には他の構成員にも通知等があったものとみなす。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第15条 経常建設共同企業体(以下この章において「企業体」という。)を指名して競争入札に付することができる工事は、当該企業体が格付けされた等級に対応する工事とする。

(構成員の資格及び企業体の結成)

第16条 企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 企業体を結成し工事の競争入札に参加するため資格者名簿に登載を希望する業種(以下「登載業種」という。)につき、法第3条に規定する建設業許可を有しての営業年数が3年以上あり、かつ法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。

(2) 登載業種について、元請けとしての実績があること。

(3) 県内建設業者であること。ただし、県外建設業者で県内に営業所を有する者と企業体を結成することができる。

(4) 全ての構成員に、登載業者について、法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者となることができる者が存し、工事の施行にあたってはこれらの技術員を工事現場毎に専任で配置し得ること。

(5) 1の建設業者が2以上の企業体の構成員とならないこと。

(6) 企業体の代表者は構成員において定めるものとし、構成員の最小出資比率は構成員が2者のときは30パーセント以上、3者のときは20パーセント以上であること。

(構成員の数)

第17条 企業体の構成員は2者又は3者とする。

2 前項に規定する受付期間は、基準年度の前年度末2月1日から3月10日までとする。ただし、管理者のやむを得ない事由により受付期間を変更することができる。

(企業体の有効期間)

第19条 企業体の有効期間は、資格者名簿に登載された日から翌々年度の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。ただし、前条ただし書に規定する申請により決定された企業体の有効期間は、資格者名簿に登載された日から登載された日以降最初の年度に資格者名簿の作成がなされる前日までとする。

2 有効期間満了日に現に工事を請け負っている者は当該工事についてのみ工事が完了するまでとする。

第4章 雑則

(様式)

第21条 特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく構成員の出資割合等に関する協定書の様式は様式第4号による。

2 営業所長等に共同企業体の契約の締結等の権限を委任している場合の委任状の様式は様式第5号を準用する。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。