○五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第10条)

第3章 除害施設の設置等(第11条~第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条~第22条)

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第23条~第28条)

第6章 雑則(第29条~第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(2) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率の高い地震動をいう。

(3) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(4) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(5) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の共同設置)

第3条 土地、家屋の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、数人が共同して設置することができる。この場合において、当該排水設備に関する義務については、連帯責任を負わなければならない。

(排水設備の接続の特例)

第5条 条例第5条第1号ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げるものすべてに該当するものとする。

(1) 公共下水道の供用が開始されていること。

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に放流しようとする下水(以下「放流下水」という。)の水質が、水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例(昭和47年福井県条例第32号)に定める公共下水道からの放流水の水質基準に適合していること。ただし、放流下水は、生産工程で使用した水以外の排水であり、次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 融雪用水

ロ 冷暖房水

ハ 間接冷却水

ニ 養魚水

ホ プール水

(3) 汚水を公共用水域に放流するために設けられる排水管渠その他これに付随する施設(以下「放流施設」という。)と排水設備は、完全に分離し、かつその排水系統が容易に確認できること。

(4) 放流水を直接排除する適当な公共用水域があること。

(5) 放流下水の量及び公共下水道への排水量を正確に計測できる計量器が設置されていること。

2 前項各号の規定にかかわらず、管理者がやむをえないと認めたとき。

(排水設備の固着箇所等)

第6条 条例第5条第2号に規定する排水設備を汚水ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、コンクリート製の公共汚水ますにあっては、ますのインバート上流端の接続孔に管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、公共汚水ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周辺をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げを水密にすること。

(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の設置及び構造基準)

第7条 排水施設の設置及び構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況その他により管理者が施工上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

イ 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排除する場合の管渠は、開渠とすることができる。

ロ 管渠の勾配は、特別の場合を除き、次の表に定めたとおりとすること。

排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |

75 | 100分の2.6以上 |

100 | 100分の2.0以上 |

125 | 100分の1.7以上 |

150 | 100分の1.5以上 |

200 | 100分の1.2以上 |

250 | 100分の1.0以上 |

ハ 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(2) ます

イ 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

ロ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

ハ ますは、内法寸法10センチメートル以上の円形又は角形とし、コンクリート製又は合成樹脂成形品とすること。

ニ ますの底部は、汚水管渠に属するものについては、接続する管渠の内径に応じインバートを設けること。

ホ ますには、コンクリート、鋳鉄又は合成樹脂製等の密閉ふたを取り付けること。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流下を妨げる物を排出するおそれのある汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるため、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(4) 防臭装置

イ 台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、清掃又は検査の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けること。

ロ トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を扱う店その他油脂類を多量に含む汚水を排出する流出口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

洗車場その他土砂を含む汚水を多量に排出する箇所には砂留装置を設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けて排水すること。この場合において、当該施設を設ける者は、あらかじめ管理者に届け出て指示を受けなければならない。

(8) 厨芥よけ装置

旅館、飲食店、料理店等において、多量の厨芥を排出する箇所には厨芥よけ装置を設けること。

(9) 粉砕装置

厨芥を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)を設置する場合は、別に定める基準に適合したものであること。この場合において、当該装置を設ける者は、あらかじめ管理者に届け出て指示を受けなければならない。

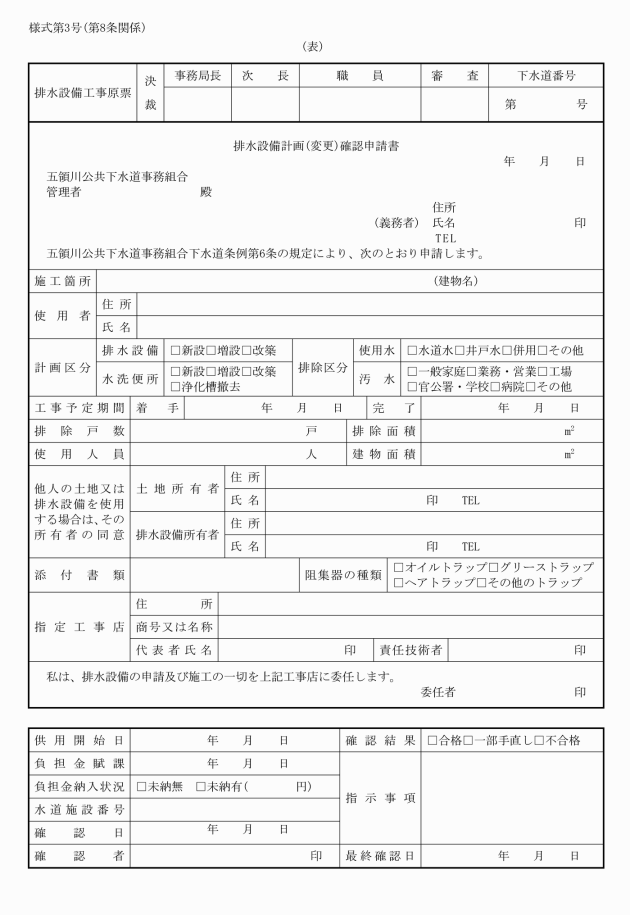

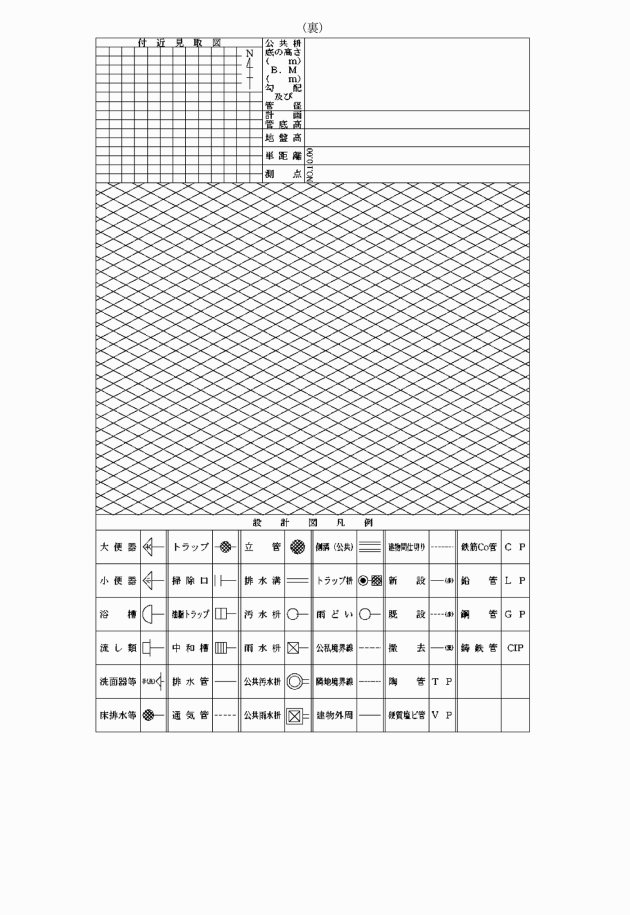

(1) 附近見取図 方位並びに道路及び目標となる地物を表示し、工事施行の位置が明示できる程度とする。

(2) 平面図 縮尺100分の1程度とし、次の事項を表示すること。

イ 縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積

ロ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

ハ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及びその延長

ニ ます、その他付属装置の種類、位置及び大きさ

ホ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(3) 縦断面図 縮尺は横300分の1、縦30分の1程度とし、管渠の大きさ、延長、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

(5) その他管理者が必要と認める書類

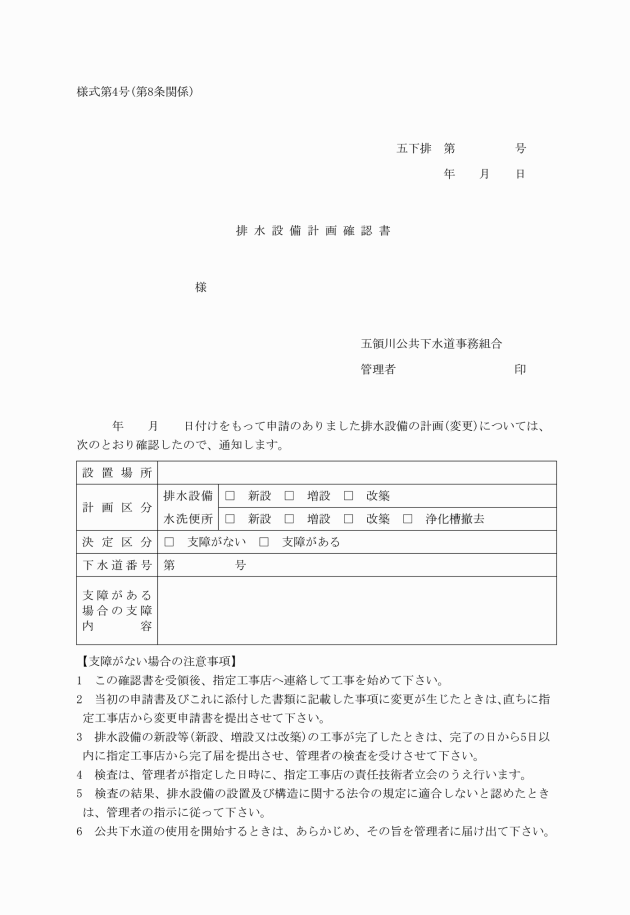

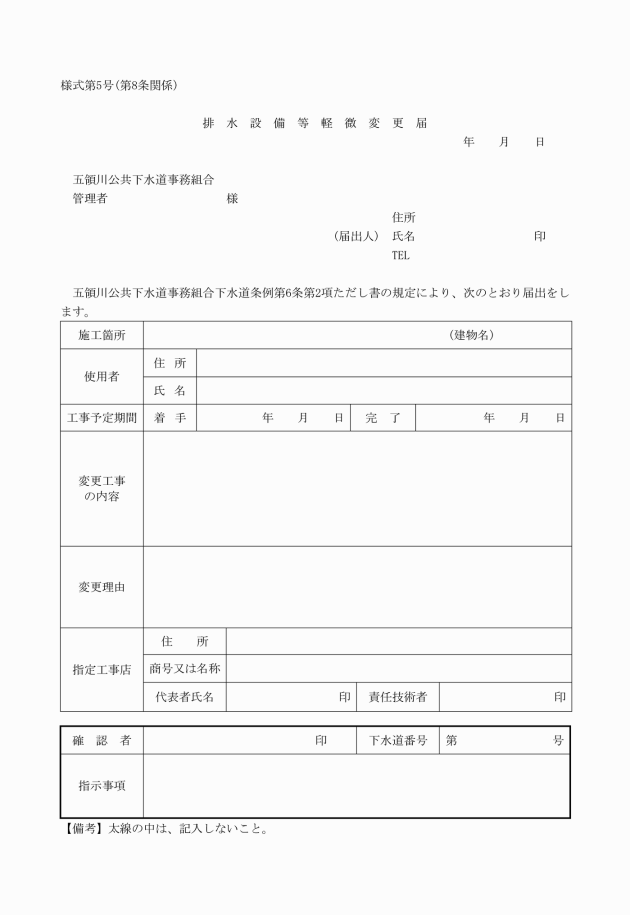

4 条例第6条第2項ただし書に規定する届出は、排水設備等軽微変更届(様式第5号)によるものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第9条 条例第7条第1項ただし書に定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

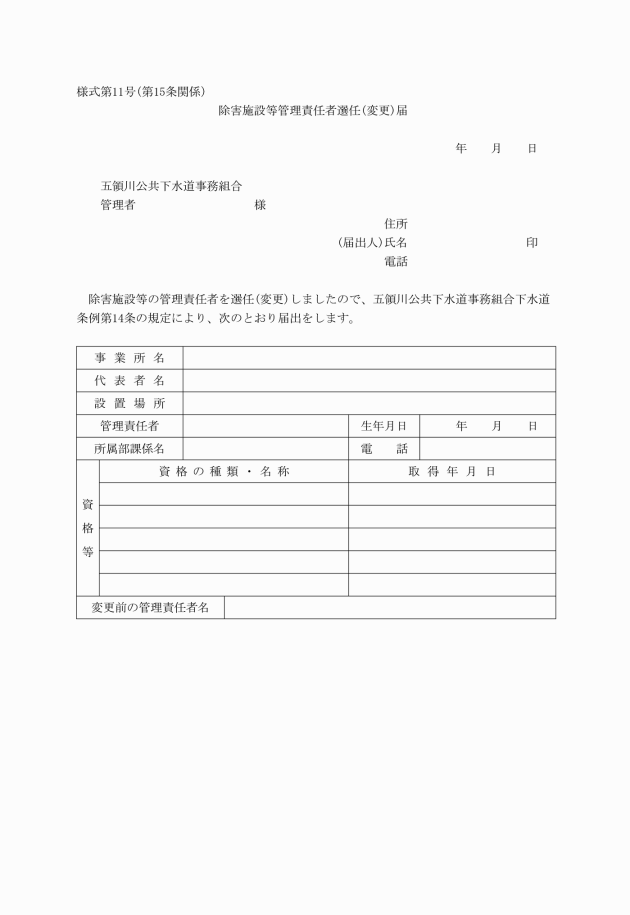

第3章 除害施設の設置等

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法、その他の管理に関すること。

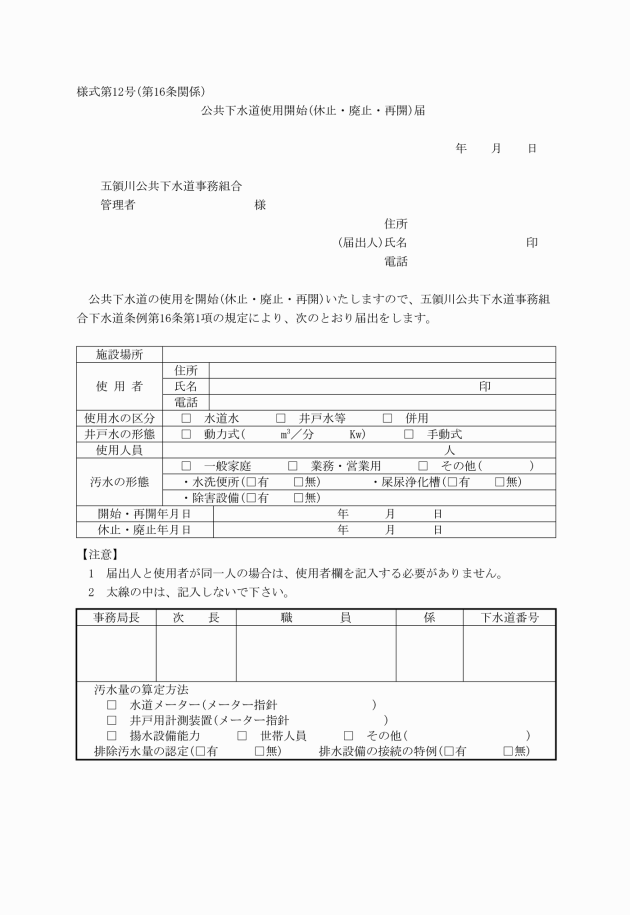

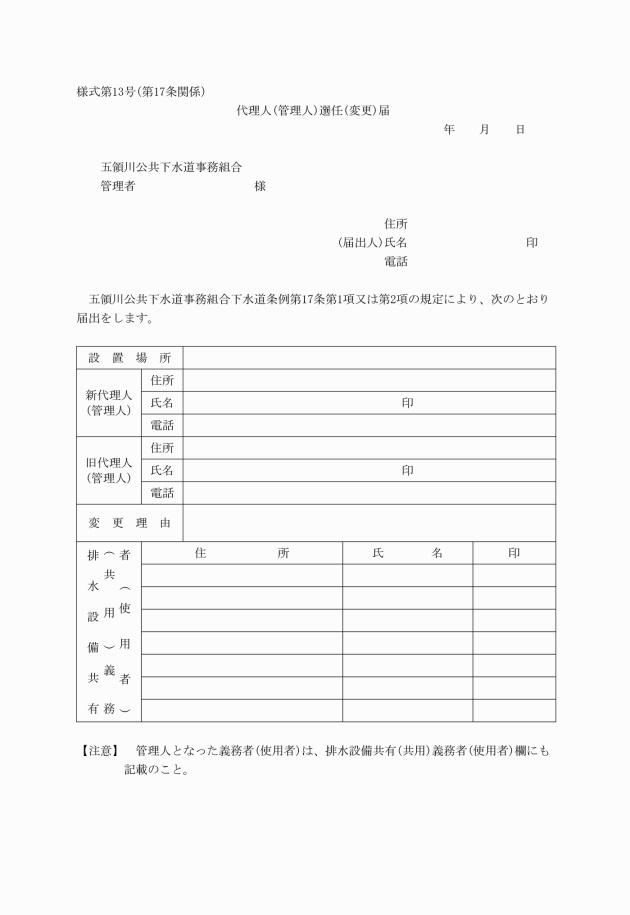

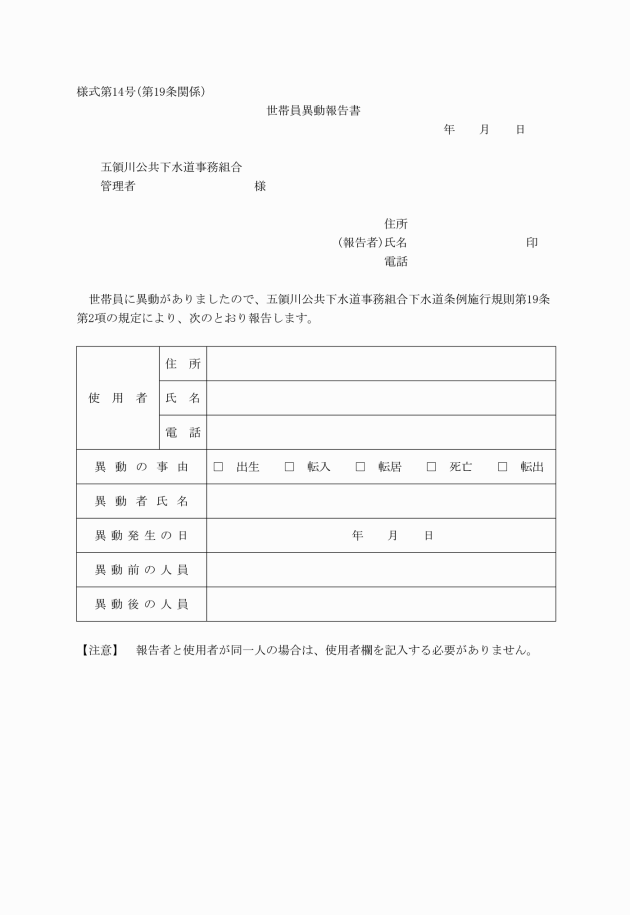

第4章 公共下水道の使用

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第18条 条例第19条第3項第2号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備があるものについては、条例第20条第1項に規定する計測のための装置を管理者において取り付け、その計測による水量を使用水量とする。ただし、家事のみに使用される場合で、計測のための装置を設置できない特別な理由があると管理者が認めたときは、次に定めるところによる。

イ 1世帯2人までの場合は、1月につき15立方メートルを使用水量とする。

ロ 1世帯3人又は4人の場合は、1月につき25立方メートルを使用水量とする。

ハ 1世帯5人以上の場合は、1月につき25立方メートルに4人を超える1人ごとに5立方メートルを加算して得た量を使用水量とする。

(2) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用されるものについては、前号ただし書の例による。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用されるものについては、使用人員、使用業態、使用状況その他の事実を勘案して認定する。

2 条例第19条第3項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合において、水道の使用水量に加算する水道水以外の水の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(2) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用されるものについては、前項第1号ただし書の規定により算出した水量の2分の1の水量とする。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用されるものについては、使用人員、使用業態、使用状況その他の事実を勘案して認定した水量とする。

(下水道使用料の対象となる人員)

第19条 前条第1項第1号に規定する下水道使用料の対象となる人員は、居住者とする。

(特殊営業に係る排除汚水量の申告)

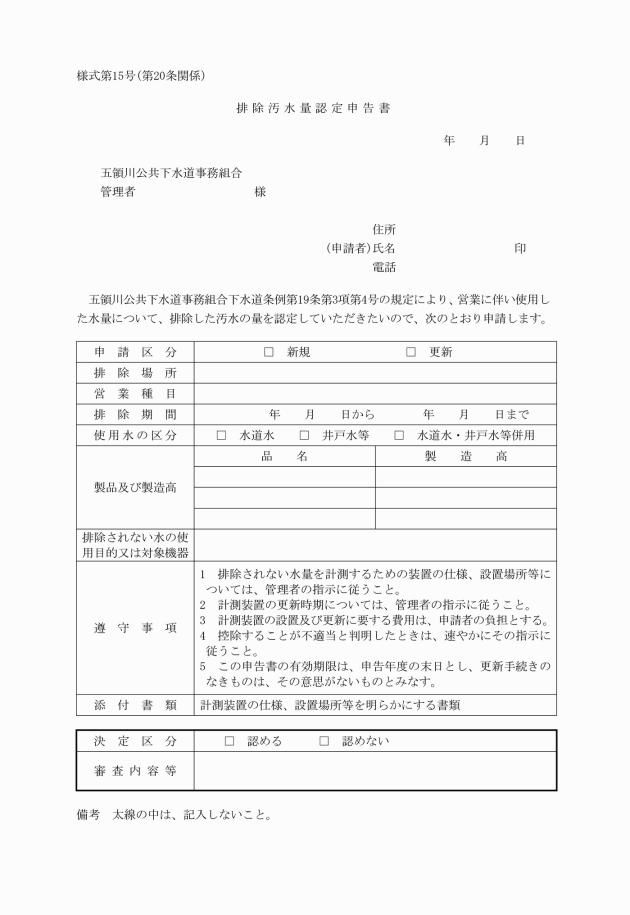

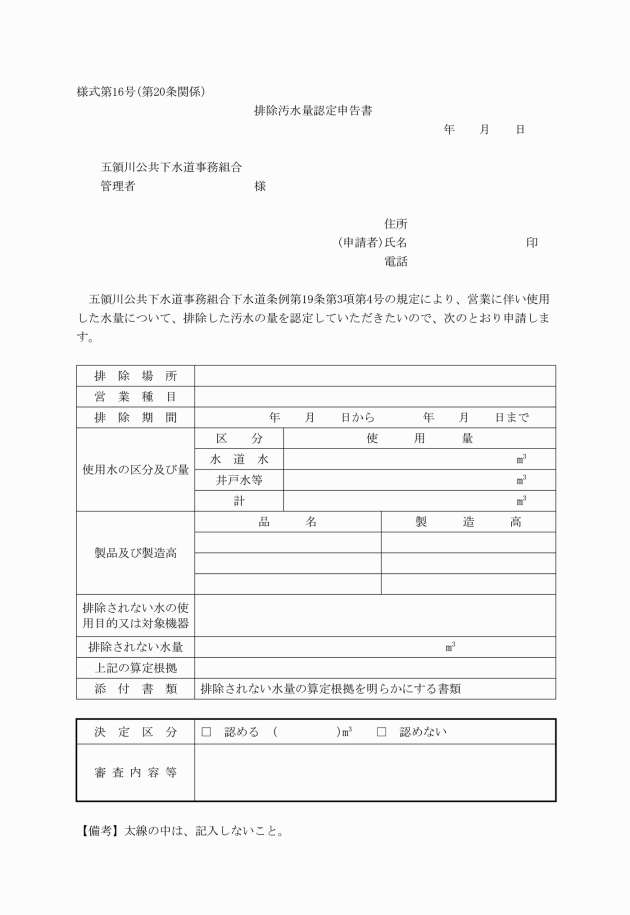

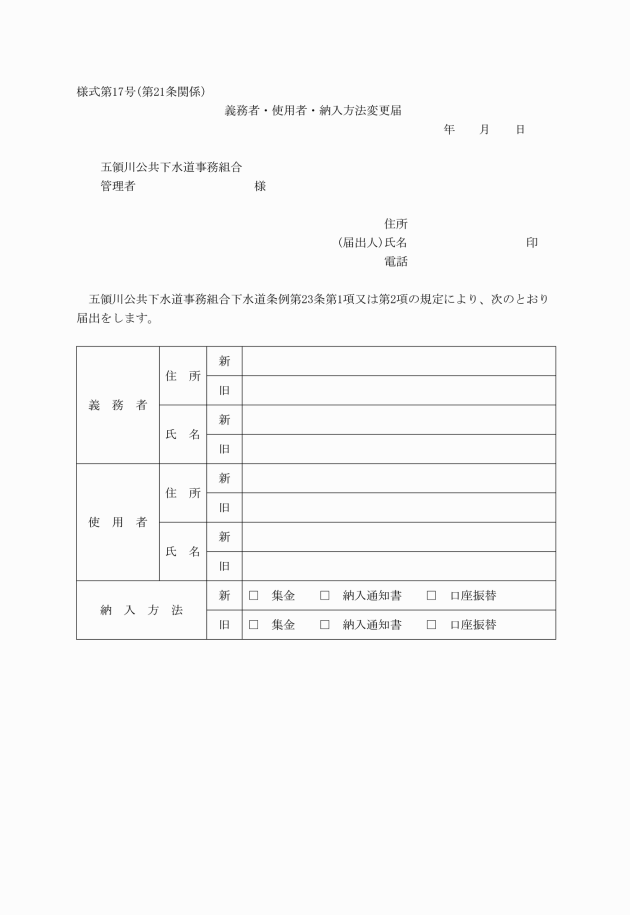

第20条 条例第19条第3項第4号に規定する申告は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排除汚水量を認定するための計測装置を申請者の負担で取り付ける場合は、排除汚水量認定申告書(様式第15号)によらなければならない。この場合において、申告の有効期限は、申告した年度の末日とし、更新手続のなきものは、その意思がないものとみなす。

(2) 排除汚水量を認定するための計測装置を取り付けることができない場合は、排除汚水量認定申告書(様式第16号)によらなければならない。この場合において、排除汚水量の認定を受けようとする使用月の末日から起算して5日以内に提出しなければならない。

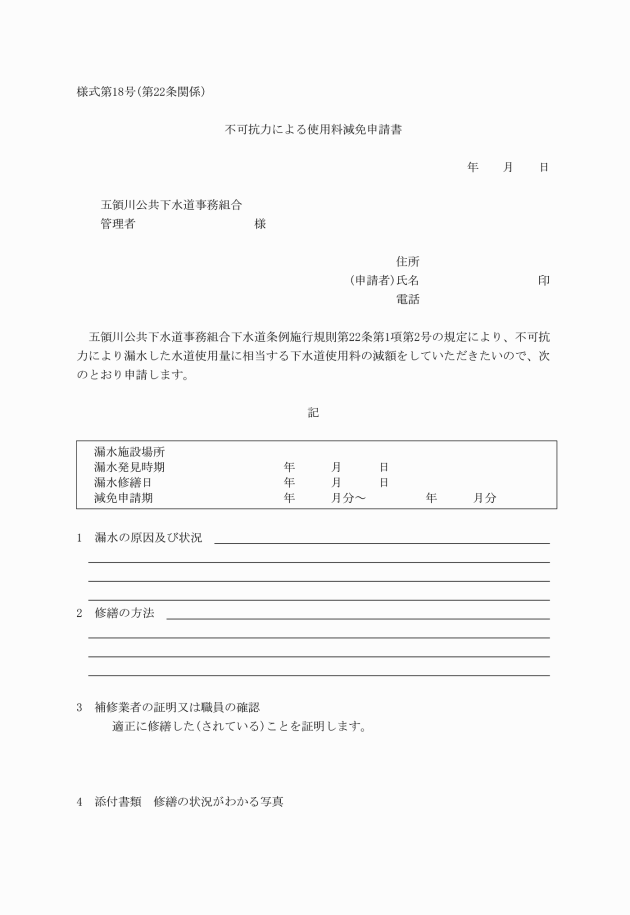

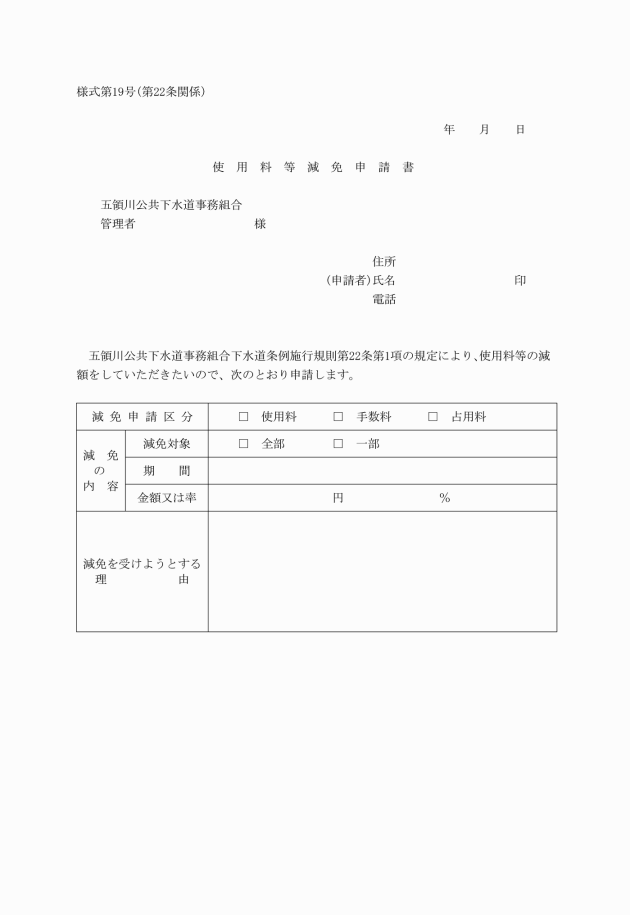

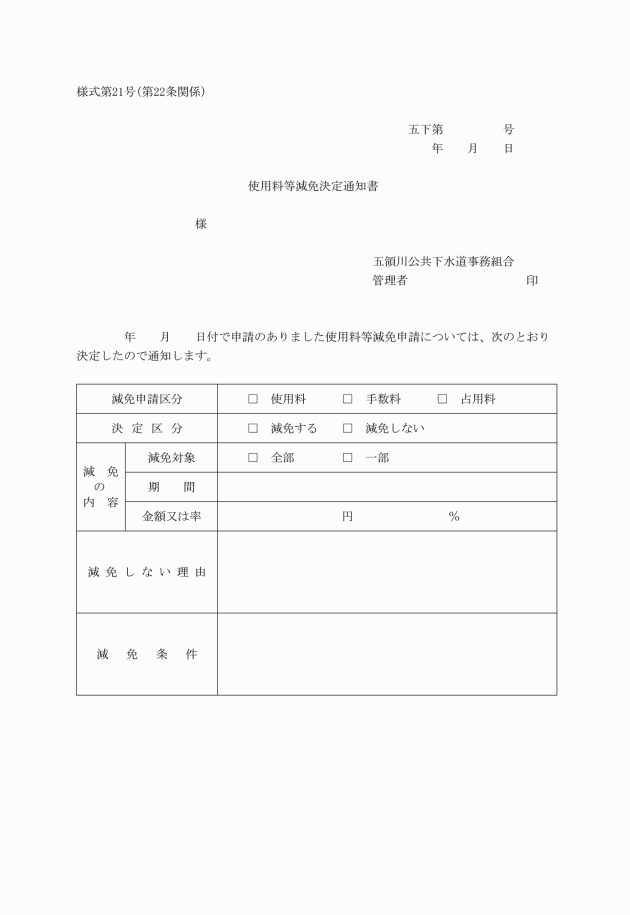

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料

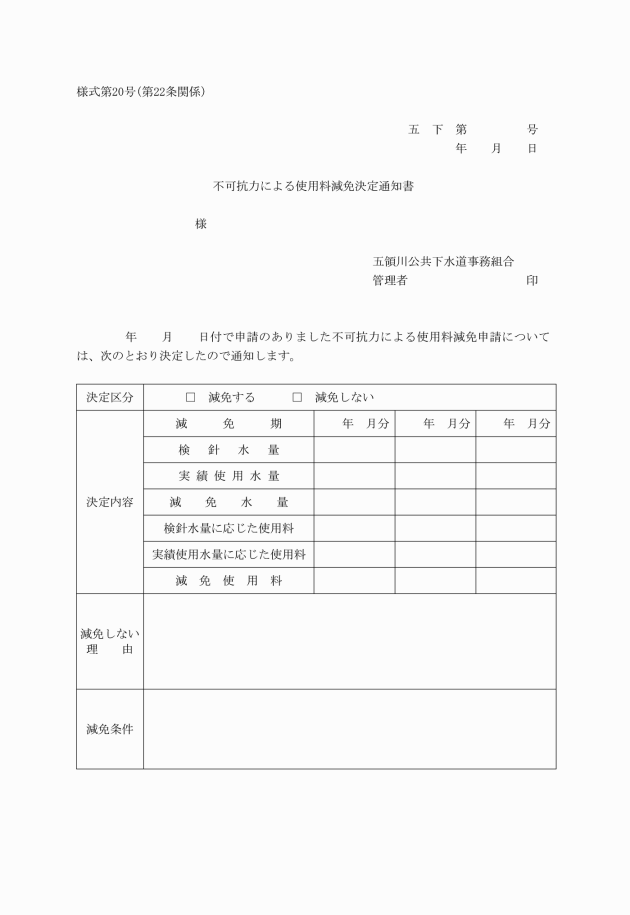

(2) 不可抗力による漏水に起因する使用料

(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

4 使用料及び手数料の減免の基準及び額は、管理者が別に定める。

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条 条例第27条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

イ 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

ロ 大腸菌が検出されないこと。

ハ 濁度が二度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第24条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第26条 条例第28条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては150ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、50ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5千平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第27条 条例第29条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするため排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う廃液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための廃液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第28条 条例第31条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う廃液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第6章 雑則

図書の種類 | 明示する事項 |

設計書 | 公共下水道施設工事設計書 |

設計図 | 公共下水道施設工事設計図 |

仕様書 | 工事仕様書 |

その他の資料 | 管理者が必要と認める事項 |

3 第1項の場合において、公共汚水ます及び取付管の新設等又は移設の工事が、別に定める基準を超えるときは、申請者は、これに要する費用を前納しなければならない。

(1) 工事に要する費用

イ 工事請負費

ロ 路面本復旧費

ハ 事務費

ニ 消費税及び地方消費税相当額

(2) その他の費用

(3) 損害賠償金

(1) 工事請負費及び路面本復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額とする。

(2) 事務費は、工事請負費及び路面本復旧費の合計額に次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに定めた率を乗じて得た額とする。ただし、直近下位の最高額に達しないときは、当該区分ごとの限度額とする。

イ 100万円未満 100分の12

ロ 100万円以上500万円未満 100分の10(限度額12万円)

ハ 500万円以上 100分の8(限度額50万円)

(3) 工事請負費、路面本復旧費及び事務費に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てる。

(4) 消費税及び地方消費税相当額は、工事請負費、路面本復旧費及び事務費の合計額に消費税及び地方消費税の率を乗じて得た額とする。

(5) その他の費用は、組合が工事に応ずるために要する費用のうち、占用料等工事に要する費用以外の費用とする。

(6) 損害賠償金は、損傷により組合が被った損害額とし、別に算定する。

(排水設備等の維持管理)

第37条 使用者は、排水設備等の機能に支障のないよう常に清掃をしなければならない。

2 管理者は、使用者に対し、排水設備等の清掃を命ずることができる。

(身分証明書)

第38条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第36号による身分証明書とする。

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年9月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年10月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。